Lesen lernen – das klingt so selbstverständlich und einfach. Lesenlernen ist aber ein hochkomplexer Prozess im Gehirn: Kinder müssen Laute erkennen, Buchstaben verknüpfen und Bedeutung verstehen. Lesen lernt man in der ersten Klasse – das ist zumindest die gängige Auffassung, doch das stimmt so nicht ganz. In der ersten Klasse lernt man in der Regel die Technik des Lesens. Zum Lesen gehört aber wesentlich mehr: Leseflüssigkeit und das Lesen und Verstehen von Texten entwickeln sich erst im Laufe der Grundschulzeit.

Es kommt aber auch immer wieder vor, dass ältere Schüler zu mir kommen, die in der dritten, vierten oder auch fünften Klasse noch Probleme mit dem Lesen haben. Hier gilt es dann festzustellen, wo das Kind steht und an welcher Stelle die Förderung ansetzen muss. Denn das Lesen folgt einer gewissen Abfolge, die durchlaufen werden muss. In diesem Artikel erfährst Du, wie Kinder lesen lernen, welche Entwicklungsstufen sie dabei durchlaufen und was Du tun kannst, wenn das Lesenlernen schwerfällt.

Wie geht Lesen lernen?

Lesenlernen ist ein schrittweiser Prozess. Dabei beginnt das Lesenlernen nicht erst in der ersten Klasse, sondern baut auf vorschulischen Basiskompetenzen auf.

Die phonologische Bewusstheit, Reime, Silben und erste Erfahrungen mit Wortbildern als Ganzes, legen den Grundstein.

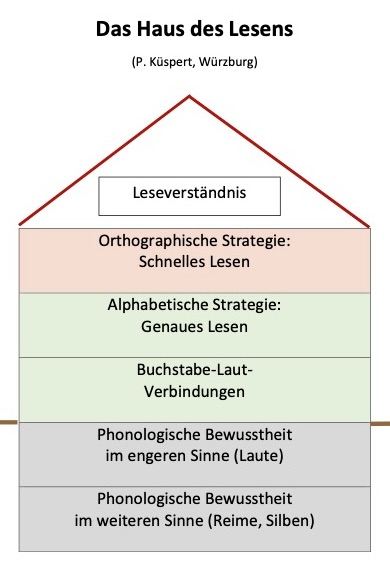

Der eigentliche Leselernprozess verläuft in klaren, aber sich überlappenden Stufen: von der Buchstabe-Laut-Verknüpfung über die alphabetische Strategie (genaues Erlesen) bis hin zur orthografischen Strategie (schnelles, automatisiertes Lesen). Erst wenn diese Schritte sicher beherrscht werden, kann sich ein tiefes Leseverständnis entwickeln.

Die wichtigsten Phasen beim Lesenlernen

Lesen lernen ist wie ein Haus bauen: Schritt für Schritt, Stockwerk für Stockwerk. Petra Küspert hat den Leselernprozess mithilfe dieses Bildes im „Hauses des Lesens“ eindrucksvoll veranschaulicht (ganz lieben Dank, dass ich die Grafik nutzen darf!).

Jedes „Stockwerk“ steht für eine wichtige Phase im Leselernprozess: von der phonologischen Bewusstheit über die Buchstaben-Laut-Zuordnung bis hin zum flüssigen Lesen und Textverständnis. Doch anders als bei einem echten Haus sind die Übergänge fließend. Kinder bewegen sich oft gleichzeitig auf mehreren Ebenen, während sie ihre Lesefähigkeiten ausbauen. Sie kennen z.B. noch nicht alle Buchstabe-Laut-Verbindungen, lesen aber mit diesem Buchstabenmaterial schon Sätze sinnerfassend.

Basiskompetenzen

Wenn man vom Lesenlernen spricht, denken viele an das Erlernen der Buchstaben im ersten Schuljahr. Doch dies gelingt nur, wenn bestimmte Vorläuferfertigkeiten bzw. Basiskompetenzen vorhanden sind, die das Verknüpfen der Buchstabenform mit dem Laut überhaupt ermöglichen. Die Basiskompetenzen stellen damit das Fundament dar, auf dem das Lesenlernen aufbauen kann (siehe Abbildung Haus des Lesens).

Bereits vorschulisch lernen Kinder, dass sich Wörter reimen können und haben Spaß daran, Reime – auch mit Quatschwörtern – zu finden. Sie entdecken, dass man Wörter in Silben gliedern kann und erwerben damit phonologische Bewusstheit, eine wichtige Voraussetzung für das spätere Lesen. Sobald das Vorschulkind erkennt, dass Wörter in Laute zerlegt und umgekehrt aus solchen zusammengesetzt werden können, ist die Basis für das Erlernen der Buchstabe-Laut-Verbindung in der ersten Klasse geschaffen.

Tatsächlich können aber auch schon Vorschulkinder bestimmte Wörter „lesen“. Uta Frith (1985) nennt dies in ihrem Drei-Phasen-Modell des Lesenlernens die logographische Phase. Vorschulkinder erkennen den eigenen Namen, sowie gängige Marken, die sie häufig sehen und „lesen sie vor“, wenn sie sie in der Umwelt wahrnehmen. Dies erfolgt dann aber nicht über das Lesen im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr über das ganzheitliche Erkennen von Wortbildern. Es handelt sich also um visuelle Wahrnehmungsleistung, ohne dass die einzelnen Buchstaben bekannt sein müssen.

Buchstabe-Laut-Verbindungen

Mit dem geschaffenen stabilen vorschulischen Fundament beginnt jetzt das eigentliche Lesenlernen, wie wir es uns vorstellen. In der ersten Klasse lernen Kinder die Buchstaben kennen und erfahren, dass bestimmte Buchstabenfolgen zu einem Laut gehören. So wird z.B. die Kombination aus s, c und h der Laut /sch/. Sie lernen auch, dass ein und derselbe Buchstabe unterschiedlich ausgesprochen werden kann. So kann das „e“ z.B. lang gesprochen werden wie in „Feder“, eher wie ein „ä“ in „Zelt“ oder nur ganz kurz und unbetont am Ende eines Wortes, wie z.B. bei „Hase“.

Erst wenn die Verbindung zwischen Buchstabe und Laut sicher ist und der Abruf mühelos gelingt (also ohne auch nur kurz nachzudenken), können Wörter erlesen werden und das Kind erreicht die nächste Stufe im Leselernprozess.

Alphabetische Strategie: Genaues Lesen

Während in der ersten Klasse die einzelnen Buchstaben eingeführt und mit dem passenden Laut verknüpft werden, wird immer auch schon mit entsprechendem lauttreuen Wortmaterial aus den bereits bekannten Buchstaben gearbeitet (alphabetisches Lesen). Erstleser können sich diese Wörter mithilfe der alphabetischen Strategie erlesen, indem sie die einzelnen Buchstaben in Laute übersetzen und diese zu einem Wort zusammenschleifen. Gleichzeitig bedienen sie sich bei einfachen Funktionswörtern wie „wir“ oder „und“ des automatischen Abrufs aus dem Gedächtnis. Diese sogenannten „Sichtwörter“ werden als Ganzes abgespeichert und können so direkt erkannt werden, ohne dass sie Buchstabe für Buchstabe erlesen werden müssen. Auch nicht-lauttreue Wörter können im Sichtwortschatz gespeichert werden, wenn sie häufig vorkommen. Ist dies nicht der Fall, müssen sie auf dieser Stufe noch mühsam erlesen werden. Dieses Zwei-Wege-Modell der Worterkennung ermöglicht es, dass unbekannte Wörter indirekt Schritt für Schritt erlesen werden können, während bekannte Wörter direkt aus dem Gedächtnis abgerufen werden können.

Die meisten meiner Schüler haben Schwierigkeiten auf der Stufe der alphabetischen Strategie, wenn sie zu mir in die Lerntherapie kommen. Meist lesen sie nicht genau bzw. raten, wenn sie einen Wortanfang gelesen haben, welches Wort es sein könnte. Dies führt zu vielen Lesefehlern und dann auch zu Verständnisproblemen. Damit die weitere Leseentwicklung nicht gefährdet ist, müssen Kinder eine Lesegenauigkeit von 95 % erreichen. Auf 100 Wörter dürfen also maximal 5 Wörter falsch gelesen werden, um die weitere Leseentwicklung nicht zu gefährden.

Orthografische Strategie: schnelles Lesen

Gelingt das genaue Lesen mühelos (zu mindestens 95 % richtig gelesene Wörter), geht es darum, die Lesegeschwindigkeit zu steigern. Dies gelingt durch einen besser ausgebauten Sichtwortschatz der häufigen Wörter und der Nutzung von orthografischem Wissen. Leseanfänger erkennen jetzt häufige Silben und rufen diese automatisiert ab. Auch Wissen über den Aufbau der Wörter hilft, schneller zu lesen: Wortendungen (wie -en, -er, -el) oder andere Wortbausteine werden als solche erkannt und müssen nicht mehr Buchstabe für Buchstabe erlesen werden. Nachbarwörter und Satzzusammenhänge unterstützen ebenfalls das schnelle Erkennen.

Leseverständnis

Sind alle „Stockwerke“ sicher erarbeitet, ist die Stufe des Leseverständnisses erreicht. Wie bereits oben beschrieben, befinden sich Leselerner gleichzeitig auf mehreren Stufen. Das flüssige Lesen und Verstehen beginnt zunächst auf Wort- und Satzebene und führt später zu einem guten Textverständnis. Vorausgesetzt, der Textinhalt kann mit dem eigenen Vor- oder „Weltwissen“ in Bezug gesetzt werden. Sollen Inhalte neu erarbeitet werden, ist auf dieser Ebene die Vermittlung von Lesestrategien wichtig, um sich das Gelesene besser behalten zu können.

Meine Schüler in der Lerntherapie haben aber häufig noch so große Schwierigkeiten im genauen Lesen, dass das Leseverstehen noch nicht im Vordergrund steht. Leseverständnis setzt voraus, dass die Wörter zu 95 % richtig gelesen werden. Sonst ist das Gehirn so mit dem Entschlüsseln der Wörter beschäftigt, dass es sich den Sinn nicht merken kann bzw. der Anfang vom Satz wieder vergessen ist, wenn der Leser am Ende ankommt. Das häufig empfohlene „20 Minuten lesen, egal was, Hauptsache das Kind liest“ oder „Lesen Sie gemeinsam ein Buch“ ist daher nicht förderlich, solange die Genauigkeit noch nicht stimmt. Dies führt dann eher dazu, dass das Kind die Lust am Lesen verliert, weil es ja doch nichts versteht.

Im Umkehrschluss heißt das jetzt nicht, dass wir das Leseverständnis nicht auch schon früher fördern können, denn Leseanfänger lernen immer auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig. Entscheidend ist aber, dass wir entsprechend angepasstes Material nutzen und die Lesegenauigkeit zunächst in den Vordergrund stellen.

Das war interessant für dich und du möchtest regelmäßig von mir lesen? Dann abonniere meinen Newsletter und du bekommst 2-3 mal im Monat die wichtigsten Neuigkeiten direkt in deinen Posteingang.

Typische Schwierigkeiten beim Lesenlernen

Lesen ist ein komplexer Vorgang bei dem viele Fähigkeiten gleichzeitig zusammenspielen. Beim Lesen müssen Kinder Laute heraushören, Buchstaben erkennen, diese richtig miteinander verbinden und schließlich verstehen, was sie gelesen haben. Wenn einer dieser Bereiche noch nicht sicher ausgebildet ist, kann das Lesenlernen ins Stocken geraten. Schwierigkeiten können daher auf allen Stufen der Leseentwicklung auftreten.

Häufige Schwierigkeiten sind zum Beispiel:

- Fehlende phonologische Bewusstheit: Wenn Kinder Schwierigkeiten haben, Laute in Wörtern zu erkennen oder zu unterscheiden, fällt ihnen der Einstieg ins Lesen deutlich schwerer. Auch das Erkennen von Silben ist für flüssiges Lesen eine wichtige Voraussetzung. Finde ich die Silben in einem Wort kann ich mir auch längere Wörter schneller erlesen.

- Unsichere Laut-Buchstaben-Zuordnung: Viele meiner Schüler können b und d noch nicht sicher unterscheiden und verwechseln die Buchstaben häufig. Jedes Mal, wenn einer dieser Buchstaben kommt, müssen sie nachdenken, welcher Laut es denn jetzt ist. Dadurch gerät der Lesefluss ins Stocken. Schwierigkeiten in diesem Bereich treten übrigens auch bei älteren Schülern noch auf.

- Langsames oder stockendes Lesen: Viele meiner Schüler haben noch keinen gut ausgebildeten Sichtwortspeicher und lesen dadurch sehr langsam jedes Wort Buchstabe für Buchstabe. Dadurch fällt das Textverständnis schwer, denn am Ende eines Satzes können sie sich nicht mehr daran erinnern, was sie am Anfang gelesen haben. Das Arbeitsgedächtnis ist so mit dem Entziffern der Wörter beschäftigt, dass keine Kapazität mehr bleibt, um sich über Inhalte Gedanken zu machen.

- Schnelles, ungenaues Lesen: Viele meiner Schüler lesen den Wortanfang und raten den Rest oder sie „huddeln“ über Endungen rüber, ob da jetzt m oder n am Ende stand ist ja nicht so wichtig. Dabei sind genau die Wortendungen und die feinen Unterscheidungen, z.B. n oder m am Ende, die Elemente, die für das Satzverständnis wichtig sind. Erst wenn 95% der Wörter richtig gelesen werden können, kann der Sinn des Textes gut verstanden werden.

- Kompensation: Häufig können Kinder über ihre Schwierigkeiten beim Lesenlernen hinwegtäuschen. Vor allem zu Beginn des Leselernprozesses lernen sie Texte häufig auswendig. Hier gilt es, genau hinzuschauen und zu prüfen, ob das Kind auch Silben in unterschiedlichen Zusammensetzungen oder Sätze in geänderter Reihenfolge wirklich lesen kann.

- Geringe Motivation: Wenn Lesen anstrengend ist und kaum Erfolgserlebnisse entstehen, kann sich Frust einstellen. Hier braucht es liebevolle Unterstützung und Angebote, die Kinder dort abholen, wo sie stehen. Daher ist es wichtig, auch für ältere Schüler angemessene Lesetexte zu finden, die inhaltlich zu ihnen passen und sie auf dem Leseniveau abholen, auf dem sie gerade stehen. Einige Buchempfehlungen habe ich hier zusammengefasst: Zum Lesen motivieren – Bücher für Kinder mit LRS.

Wichtig ist: Auftretende Schwierigkeiten beim Lesenlernen bedeuten nicht automatisch eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS). Viele Kinder benötigen einfach etwas mehr Zeit oder individuelle Förderung, um Sicherheit zu gewinnen. Wenn das Lesenlernen aber über längere Zeit stockt oder das Kind stark leidet, kann eine Lerntherapie helfen, die Ursachen gezielt anzugehen und das Selbstvertrauen zu stärken.

Wie Eltern Kinder beim Lesenlernen unterstützen können

Eltern spielen beim Lesenlernen eine entscheidende Rolle – nicht als „Lehrkräfte“, sondern als liebevolle Begleiter und als Vorbild. Wenn Lesen entspannt, spielerisch und positiv erlebt wird, fällt Kindern das Lernen oft deutlich leichter.

Hier sind einige bewährte Tipps aus der Lerntherapie, mit denen du dein Kind beim Lesenlernen unterstützen kannst:

- Vorlesen: Lies Deinem Kind regelmäßig vor, auch dann, wenn es schon selbst lesen kann. Das fördert Wortschatz und Sprachgefühl und sorgt dafür, dass Lesen als etwas Angenehmes empfunden wird.

- Vorlesen ist keine Übungszeit! Unterscheide klar zwischen Zeiten, in denen ihr gemeinsam lest oder du vorliest, um es euch gemütlich zu machen und eine Schöne Geschichte zu erleben und Zeiten, in denen Lesen geübt wird. Das gemeinsame Lesen sollte als etwas Positives erfahren werden und nicht als „verstecktes“ Üben.

- Lesen üben ohne Druck: Übe mit deinem Kind lieber täglich fünf Minuten als eine lange, anstrengende Übungsstunde. Kleine Schritte wirken nachhaltiger. Achte darauf, dass die Übungszeiten auch einen festen zeitlichen Rahmen erhalten und dass nach der vereinbarten Zeit dann auch wirklich Schluss ist.

- Passende Übungen auswählen: Die häufige Empfehlung vieler Lehrkräfte „jeden Tag 10 Minuten lesen – egal was“ ist nicht hilfreich. Üben macht nur dann Sinn, wenn es auf der jeweiligen Lesestufe stattfindet, auf der sich dein Kind gerade befindet. Da ist das langweilige Lesen von Silbenteppichen oder Wörterlisten hilfreicher als das Lesen eines spannenden Buches.

- Erfolge sichtbar machen: Beim Lesen von ähnlichen Wörterlisten können z.B. die richtig gelesenen Wörter gezählt werden. Wenn das beim nächsten Mal mehr sind, werden kleine Fortschritte sichtbar. Du kannst auch messen, wie viele Wörter dein Kind in 1 Minte (richtig) lesen kann. Du kannst die Fortschritte auch in eine Erfolgsliste eintragen. So sieht Dein Kind, was es schon geschafft hat und wie es Übung für Übung besser wird.

- Spielerisch üben: Buchstabenmemory, Reimspiele oder Apps, die Laute trainieren, können das Lesenlernen abwechslungsreich gestalten. Auch auf höheren Ebenen lässt sich das Lesen spielerisch üben, z.B. mit Fehlerwörtern oder Lesespielen.

- Geduld und Ermutigung: Lesen lernen benötigt Zeit. Gib deinem Kind die Zeit, die es braucht. Erst wenn eine Stufe sicher geschafft ist, kann die nächste darauf aufbauen. Sprich auch mit deinem Kind darüber, wie Lesenlernen abläuft. Das Bild des Hauses macht das für viele Schüler sehr verständlich. Dann wird auch klar, warum bestimmte Übungen wichtig sind. Vergiss auch das Loben nicht und feiere mit deinem Kind auch die ganz kleinen Erfolge! Das stärkt das Selbstvertrauen und die Zuversicht, es schaffen zu können.

Wenn Du merkst, dass Dein Kind trotz Übung weiterhin große Schwierigkeiten hat oder Lesen zu Frust führt, kann eine Lerntherapie helfen. Ich unterstütze dein Kind dann ganz individuell und hole es beim Lesen lernen dort ab, wo es gerade steht – ganz egal auf welcher Altersstufe.

Wann Lerntherapie beim Lesenlernen sinnvoll ist

Wenn Dein Kind trotz regelmäßigen Übens kaum Fortschritte macht, Wörter oft errät oder beim Lesen schnell ermüdet, kann eine Lerntherapie helfen. Dort wird geschaut, auf welcher Stufe des Lesenlernens dein Kind gerade steht und gezielt an den Grundlagen gearbeitet. Dabei wird jedes Kind genau da abgeholt, wo es gerade steht und erhält Übungen, die zum jeweiligen Lernstand passen.

Fazit: Lesen lernen ist ein schrittweiser Prozess

Das Lesenlernen ist ein spannender und vielschichtiger Entwicklungsprozess. Er beginnt lange bevor ein Kind in die Schule kommt – nämlich schon dann, wenn es Reime erkennt, Silben klatscht oder Freude an Büchern hat. Diese frühen Erfahrungen bilden gemeinsam mit der phonologischen Bewusstheit die Grundlage, auf der später das Lesen aufbaut.

Im Schulalter setzt sich das Lesenlernen aus mehreren, ineinander übergehenden Schritten zusammen: Zuerst steht die Verknüpfung von Buchstaben und Lauten im Mittelpunkt. Danach folgt die alphabetische Phase, in der Kinder Wörter genau erlesen. Mit zunehmender Übung entsteht schließlich die orthografische Strategie – das flüssige und automatisierte Lesen. Wenn diese Fähigkeiten sicher verankert sind, öffnet sich der Weg zu einem echten Textverständnis und zu Freude am Lesen.

Besonders wichtig und bei vielen Leseschwierigkeiten ursächlich, ist die Lesegenauigkeit: Nur wenn mindestens 95 % der Wörter korrekt gelesen werden, kann das Gehirn den Inhalt erfassen. Raten oder ungenaues Lesen führt zu Frustration und Verständnisproblemen.

In der Lerntherapie hole ich jedes Kind dort ab, wo es steht: Mit individuell angepasstem Material und gezielten Übungen bauen wir gemeinsam die Lesegenauigkeit schrittweise auf. So entsteht nicht nur Erfolg, sondern auch die Motivation, sich mit passenden Büchern zu beschäftigen. Denn wenn die Technik sitzt, öffnet sich die Tür zu Geschichten, Wissen und der Freude am selbstständigen Lesen.

Du willst mehr von mir lesen? Dann schau dich gerne weiter auf meinem Blog um oder abonniere meinen Newsletter, um regelmäßig von mir zu lesen.

Eine Auswahl an Büchern für fortgeschrittene Leseanfänger findest du in meinem Blogbeitrag Zum Lesen motivieren: Bücher für Kinder mit LRS.

Für Leseanfänger kann ich die Buchreihen Lesestart mit Eberhart und die Abenteuergeschichten aus dem Lesebaum-Verlag empfehlen. In diesen Reihen sind jeweils mehrere kleine Bücher auf einer Leseebene erschienen, so dass sich immer Geschichten passend zum Leseniveau finden lassen.

Quellen:

- Gold (2018). Lesen kann man lernen. Wie man Lesekompetenz fördern kann. Vandenhoek & Ruprecht.

- Küspert (2018). Neue Strategien gegen Legasthenie. Lese- und Rechtschreibschwäche: erkennen, vorbeugen, behandeln. Verlag ObersteBrink.

- Küspert (2024). LExi – Würzburger Materialien zur Förderung basaler Lesekompetenzen und exekutiver Funktionen. Prolog.

Das ist so ein spannendes Thema. Ich selbst habe nicht in der Schule lesen gelernt, meine Eltern haben irgendwann vorher festgestellt, dass ich lesen konnte. Also nicht nur bekannte Wörter erkennen, sondern ich habe mir vier zum Beispiel diese relativ dicken Pippi-Langstrumpf-Bücher gelesen. Umso faszinierender finde ich es, über diesen Prozess und die einzelnen Stufen zu lesen. Und ich frage mich, ob das bei mir auch durch die gleichen Stufen gegangen ist. Ich kann zum Beispiel gar nicht genau sagen, wie in meinem Gehirn der Lesevorgang abläuft.

Vor allem funktionieren diese Stufen auch bei einer Sprache wie Deutsch leichter, weil wir im Vergleich weniger nicht-lauttreue Wörter haben wie zum Beispiel Englisch. Da frage ich mich oft, wie in so einer Sprache mit oft so überraschenden Schrift-Laut-Kombinationen das Lesen vermittelt wird. Wenn unsere Kinder Englisch lernen, können ja die meisten schon lesen.

Wobei an dieser Stelle dann auch wieder klar ist, welchen Nachteil die Kinder haben, die noch nicht ausreichend Stufen sicher erklettert haben und dann mit den Kapriolen des Englischen konfrontiert werden. Da müssten wir Lehrkräfte das auch viel deutlich im Hinterkopf haben, dass wir sie immer wieder da abholen, wo sie sind.

Danke für den faszinierenden Einblick!

Liebe Angela,

wie faszinierend, dass du schon so früh richtige Bücher lesen konntest! Das Modell soll ja darstellen, wie die Stufen des Leselernprozesses durchlaufen werden. Manche Kinder schaffe das sehr schnell, andere brauchen Unterstützung. Mithilfe des Modells können wir feststellen, wo ein Kind gerade steht, damit wir es dort abholen können. Das ist im Förderkontext besonders bedeutsam. Mit Englisch oder auch den Texten in den Sachfächern gestaltet es sich tatsächlich ziemlich schwierig für Kinder mit LRS.

Liebe Grüße!

Liebe Sabine,

vielen Dank für diesen sehr informativen und gut verständlichen Text! Den werde ich sehr gerne Eltern weiterempfehlen.

Viele Grüße

Ilka

Liebe Ilka,

das freut mich sehr! Vielen lieben Dank und liebe Grüße!

Sabine